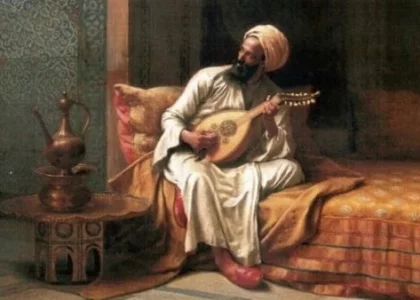

Les « taratin » (ou tratîn), ces syllabes vocales dépourvues de sens linguistique apparent, constituent une composante essentielle et fondamentale du tissu de la musique andalouse, connue au Maroc sous le nom de Tarab Al-Âla. Des expressions comme « ya lalan », « anana », « dili » ou « tiri tan » transcendent leur statut de simple remplissage vocal pour accomplir des fonctions mélodiques et rythmiques précises. Elles agissent comme des ponts reliant les vers des poèmes et préservent la structure mélodique et rythmique de chaque « san’a » (pièce musicale) au sein de la « Nuba » andalouse.

On définit les « taratin » comme des séquences vocales mélodiques utilisées par le chœur et les chanteurs dans la musique andalouse pour combler les silences entre les parties chantées, faciliter les transitions mélodiques et asseoir le rythme (mizan). Elles sont en quelque sorte l’ossature sur laquelle la phrase musicale est construite et autour de laquelle s’ornent les vers poétiques des mouwashahat et des azjal.

Origine et Genèse : Théories et Influences

Les avis divergent quant à l’origine des « taratin », mais l’une des théories les plus importantes fait remonter leurs racines aux pratiques vocales chrétiennes en Al-Andalus, avant et pendant la présence musulmane. Les chantres des hymnes religieux chrétiens (comme les chants byzantins) avaient pour coutume de commencer par chanter le nom de la note sur laquelle reposait la mélodie, comme « nana » qui pourrait être une référence à la note « Ré » (le mode Maya). Avec le métissage culturel en Al-Andalus, on pense que les musiciens andalous ont adopté et développé cette coutume pour l’adapter à leurs propres formes musicales, faisant de ces syllabes une partie intégrante de leur identité artistique.

Fonction Musicale et Esthétique

L’importance des « taratin » se manifeste sur plusieurs plans :

-

Préservation de la structure mélodique et rythmique : Les « taratin » servent de guide aux chanteurs et aux instrumentistes pour maintenir le cap mélodique et rythmique de la san’a, un rôle crucial compte tenu de la nature principalement orale de la transmission de cet art à travers les siècles.

-

Facilitation de la performance vocale : Ces syllabes offrent au chanteur l’opportunité de reprendre son souffle et de se préparer pour le vers suivant. Elles aident également à étirer et développer la mélodie de manière artistique sans avoir à répéter les mots.

-

Le pont de liaison : Elles jouent un rôle vital en reliant avec fluidité les deux hémistiches d’un vers ou les différents vers entre eux, créant ainsi une unité cohérente pour l’ensemble de la pièce.

-

Mise en valeur de la beauté mélodique : Les « taratin » permettent au compositeur et au chanteur d’exposer la beauté abstraite de la mélodie, loin des contraintes du mot et de son sens, ajoutant ainsi une dimension esthétique particulière à l’expérience auditive.

-

Ancrage du Mizan (rythme) : Les « taratin » s’harmonisent précisément avec les différents mizan (rythmes) qui composent la Nuba andalouse. Chaque mizan (comme le Basit, le Btayhi, le Qaim wa nisf, le Quddaam ou le Darj) a sa propre manière d’employer les « taratin » en fonction de sa vitesse et de ses frappes rythmiques. Par exemple, les « taratin » peuvent être plus étirés dans les rythmes lents comme le Btayhi, et plus rapides et saccadés dans les rythmes vifs comme le Darj.

Les « Taratin » au sein de la structure de la Nuba Andalouse

La Nuba andalouse est une suite musicale intégrale composée d’un ensemble de mouvements rythmiques successifs (les mizan), et les « taratin » y jouent un rôle dans chaque mouvement :

-

Dans les rythmes lents (ex: Btayhi) : Des « taratin » comme « ya lalan » sont utilisés pour étirer les phrases mélodiques et créer un état d’extase et de mélancolie (tarab et chajan) qui correspond au caractère solennel du rythme.

-

Dans les rythmes à vitesse moyenne (ex: Qaim wa nisf) : Ils contribuent à maintenir la fluidité de la mélodie et servent d’interludes gracieux entre les vers.

-

Dans les rythmes rapides (ex: Quddaam et Darj) : Les « taratin » deviennent plus vifs et concis, utilisés pour renforcer le sentiment de vitesse et d’accélération qui caractérise ces mouvements finaux de la Nuba.

Évolution de l’Interprétation et Préservation de l’Identité

La manière d’interpréter les « taratin » varie légèrement entre les différentes écoles de musique andalouse au Maroc, comme celles de Fès, Tétouan et Rabat, ce qui reflète la diversité et la richesse au sein de ce patrimoine unifié. Malgré les évolutions et les innovations qu’a connues la musique andalouse au fil des siècles, les « taratin » sont restés un élément constant et distinctif, un témoin de l’authenticité et de la profondeur historique de cet art.

À l’époque moderne, avec la transcription du « Kunnash al-Haik » et d’autres recueils de musique andalouse, ces « taratin » ont été documentés par écrit aux côtés des poèmes. Cela facilite leur apprentissage et leur interprétation correcte par les nouvelles générations, garantissant ainsi leur pérennité en tant que partie vivante de cet héritage culturel ancestral.